Leucate

Liens

Traits originaux

Caractéristiques Générales

Une densité élevée, des ouvrages de moindre qualité

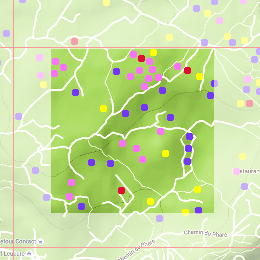

Je m'émerveillais en juillet 2015 de la densité élevée des ouvrages de pierres sèches à Fitou, où l'on peut compter jusqu'à 25 cabanes au kilomètre carré dans le secteur du Pla de la Coume Servi.

Mais à Leucate le nombre d'ouvrages de pierres sèches est quasiment identique à celui de Fitou, alors que le secteur du Plateau sur lequel on les trouve, ne mesure que neuf kilomètres carrés. La densité atteint alors 45 ouvrages au kilomètre carré dans les secteurs de Guitard et de Malagaïto à l'Est du village.

Contrepartie de cette densité exceptionnelle, les ouvrages recensés sont majoritairement en ruines et plutôt de piètre qualité.

Des ouvrages ruinés de longue date

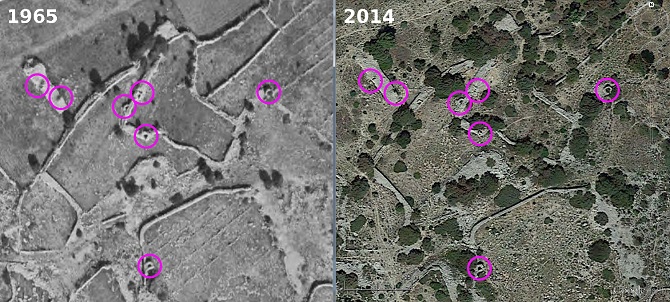

Si l'on compare, à même échelle, la photo aérienne IGN du du 1er février 1965 et la photo aérienne Googleearth du 1er septembre 2014,

dans le secteur de Breisses, on constate, qu'à la végétation près, le paysage lithique était déjà il y a cinquante ans dans le même état d'abandon

que celui que nous pouvons observer actuellement.

Et les cabanes étaient déjà pour la plupart abandonnées et dépourvues de couvertures.

Typologie

Les cabanes voûtées, en petit nombre

À la différence des autres communes, où les cabanes voûtées dominent largement, à Leucate, nous n'avons recensé que quarante-huit cabanes voûtées dont seulement onze sont intactes. Et encore, avons nous considéré comme intactes trois d'entre elles dont la voûte est partiellement ruinée.

La technique de voûtement utilisée est exclusivement celle de l'encorbellement, soit un encorbellement de type 'Couloir' clos par de grandes dalles, soit un encorbellement de type 'Concentrique' clos par une petite dalle centrale.

Cabane B8-37, secteur de La Gardiole, encorbellement faible et couverture de type 'Couloir' en grandes lauses jointives.

Cabane C8-01, secteur de La Gardiole, encorbellement sur plan rectangulaire, en gros blocs.

Cabane B9-03, secteur de Pelat, encorbellement de type 'Concentrique' sur plan circulaire.

À la différence de ce que nous avons pu observer dans les communes "du continent", ces cabanes voûtées présentent généralement une faible saillie en toiture.

Cabane B8-37, secteur de La Gardiole.

Cabane C8-01, secteur de La Gardiole.

Cabane B9-03, secteur de Pelat.

- Une exception : la cabane C9-37

- La cabane C9-37 est exceptionnelle à trois titres :

- 1° C'est la plus monumentale de toutes les cabanes que nous avons observées sur l'ensemble des communes du périmètre d'étude, ses dimensions intérieures sont : longueur : 3,80 mètres, largeur : 2,50 mètres, hauteur : 2,25 mètres.

- 2° Elle a la forme d'un rectangle à deux absides semi-circulaires.

- 3° Elle est insérée dans un massif en fer à cheval, faisant une forte saillie verticale, à l'angle d'un enclos.

Les cabanes à toit, des types autochtones

La typologie relativement simple que j'avais établie pour les autres communes, où le nombre de cabanes à toit était anecdotique, s'est avérée inadaptée pour analyser le patrimoine leucatois et j'ai dû introduire une typologie plus détaillée des cabanes à toit, parmi lesquelles on peut distinguer :

- Les cabanes rondes;

- Les cabanes rectangulaires;

- Les hangars;

- Les cabanes à toit à double pente.

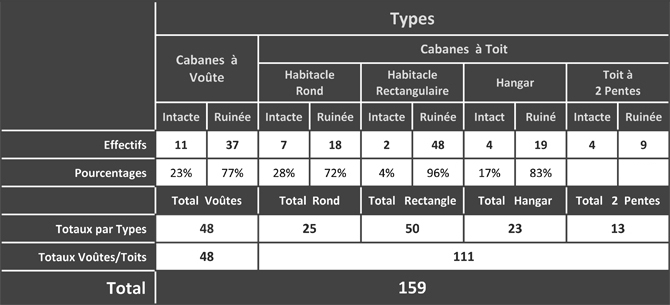

On peut remarquer que le pourcentage, 77% du total, de cabanes voûtées ruinées est important. Mais le pourcentage des cabanes à toit ruinées, 84,68% du total, soit 94 ouvrages, est encore plus élevé.

On comprend que ces toitures qui étaient souvent réalisées avec des morceaux de bois et des tôles de récupération (tôles ondulées ou tôles de bidons déroulés) ne résistaient pas trop aux intempéries quand on cessait de les entretenir.

On note des différences significatives de taux de ruine selon les types de cabanes, celles ayant des toitures de plus grande portée étant plus fragiles.

Repère chronologique :

La tôle d'acier ondulée sinusoïdale est apparue dans la seconde moitié du 19ème siècle, mais elle n'est pas devenue un matériau de couverture courant avant

le début du 20e siècle.

On peut penser que l'introduction des matériaux industriels est récente et que d'autres techniques étaient initialement utilisées pour assurer l'étanchéïté de la toiture.

La cabane à habitacle rond

Ces cabanes à l'habitacle elliptique ou en forme de P, ressemblent beaucoup par leur plan aux cabanes voûtées des communes du "continent".

Il a été d'ailleurs souvent difficile de déterminer si l'on avait affaire à une cabane initialement voûtée, puis ruinée, dont la voûte avait été remplacée par de la tôle ondulée ou à une cabane couverte d'un toit dès son origine. J'ai dû, après examen de l'ensemble de ces ouvrages, procéder à des reclassement typologiques.

J'ai considéré que les cabanes dont les murs étaient droits sans amorce d'encorbellement et qui n'étaient pas envahies par un monceau de pierres tombées d'une voûte, étaient des cabanes à toit.

Nous avons donc recensé vingt-cinq cabanes à habitacle rond, dont sept sont intactes, soit un taux de ruine de 72%, le plus bas de tous les types.

Cabane C9-56, secteur de Saint-Pierre. Murs droits absence de vestige de voûte, le toit a disparu.

Cabane C9-50, secteur de Malagaïto. Carton goudronné et tôles sur une charpente en bois de récupération.

Cabane B8-10, secteur de La Gardiole. Toiture de pierres posées sur des planches, il n'y a pas de solution d'étanchéité.

La cabane à habitacle rectangulaire

Nous avons recensé cinquante cabanes rectangulaires, dont seulement deux sont intactes, soit un taux de ruine de 96%, le plus élevé de tous les types.

Ces cabanes ont des murs droits, sans amorce d'encorbellement et peu épais par rapport à la taille de l'habitacle, qui n'auraient pu supporter la charge d'une voûte.

La plupart de ces ouvrages ont perdu leur toiture. Celles-ci devaient être faites de végétaux, posés sur une charpente en bois et l'ensemble s'est décomposé sous l'action des intempéries.

Curieusement la pente de ces toitures, quand on en trouve des vestiges, parait très faible ce qui devait poser des problèmes d'étanchéité à la pluie et accélérer le pourrissement des matériaux les composant.

Les cabanes B8-21 et C9-39 conservent des éléments des toitures faites de planches

posées sur des chevrons de récupération.

Dans le dernier état d'aménagement de ces cabanes, l'étanchéité était assurée par des matériaux modernes, dans l'une par des tôles et dans l'autre

par une bâche, qui ont dû remplacer les couvertures végétales initiales.

Cabane B8-05, secteur de la Gardiole.

Cabane B8-21, secteur de Codecas.

Cabane C9-39, secteur de Breisses.

Le hangar

Nous avons recensé vingt-trois hangars rectangulaires, type présentant un taux de ruine de 83%. La couverture quand il en reste, est monopente inclinée vers l'arière. Elle est faite de tôles ondulées, voire de bidons déroulés, posés sur une charpente de récupération.

Hangar C9-36, secteur de Pech Roux, tôles ondulées sur des pannes en traverses de chemin de fer.

Hangar C9-49, secteur de Malagaïto, tôles ondulées cintrées portant directement sur les murs latéraux.

Hangar B9-27, secteur du Cap des Trois Frères, bidons déroulés sur un treillis de tubes métalliques et de fers ronds.

La cabane à toit à double pente

Il s'agit de cabanes rectangulaires en maçonnerie de mortier enduite de bonne qualité et couverte d'un toit à double pente en tuiles sur une charpente en bois classique à pannes et chevrons. Elles ont fréquemment un plan carré d'environ cinq mètres de côté extérieur.

Quasiment toutes sont ruinées et cette ruine semble être le résultat d'un vandalisme de récupération de matériaux, tuiles et bois de charpente.

Les cabanes ce type qui sont en dehors de notre champ d'étude, la pierre sèche, n'ont pas fait l'objet d'un recensement sytématique. On ne peut donc en déduire de pourcentage significatif.

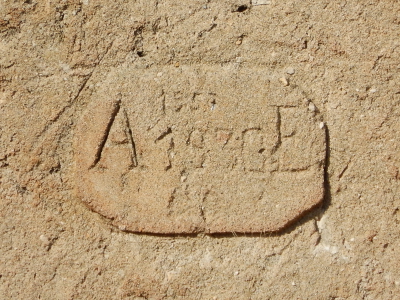

Seules ont été recensées quelques-unes d'entre elles dans lesquelles nous avons trouvé des inscriptions présentant un intérêt chronologique. Les dates relevées s'échelonnent de 1892 à 1957.

Cabane B8-38, secteur de La Gardiole, est une évolution de la cabane de pierres sèches, à l'extérieur, vers la cabane enduite, à l'intérieur.

Cabane B9-21, secteur de Pech-Roux, une pierre située sous le toit, porte un petit dessin au crayon d'une barque catalane et la date de 1920.

Cabane B8-03, secteur de La Gardiole, comporte dans un cartouche les dates de 1930 et de 1957 et les intitiales A et L du probable propriétaire.

Un accessoire original : l'étagère d'angle

Dans moins d'une dizaine de cabanes nous avons remarqué des sortes d'étagères formées d'une pierre triangulaire encastrée dans un angle à environ 90 cm du sol. Dans la cabane C9-47, on trouve deux étagères dans deux angles opposés (Ci-dessous à droite).

Cabane B9-11, secteur du Cap des Trois Frères.

Cabane B8-05, secteur de la Gardiole.

Cabane C9-47, secteur de Breisses.

Ce type d'accessoire ne se rencontre qu'à Leucate.

Une technique autochtone : l'usage de la zostère

La zostère est, comme la posidonie, une plante aquatique à fleur, mais elle croît dans les plans d'eau peu salée, tels les estuaires et les lagunes littorales.

Nous avions remarqué dans plusieurs cabanes, mais non dans toutes, un matériau fibreux que nous avions du mal à identifier et qui était destiné à deux usages :

- comme armature dans le remplissage des murs;

- comme composant des toitures.

Ce n'est qu'à la suite d'une randonnée au bord de l'étang dans le secteur des Counillères par un jour de fort vent de Cers que nous avons compris qu'il s'agissait de zostère.

Comme on peut le constater dans les exemples présentés ci-dessous, l'usage de la zostère n'est pas limité aux zones proches de l'étang mais est étendu à l'ensemble du plateau.

En armature

Cabane D9-01, près de la Grotte des Fées à soixante-dix mètres du bord de l'étang.

Cabane C9-24, dans le secteur de Guitard à deux mille six cents mètres du bord de l'étang.

Cabane C9-02, dans le secteur de Pech Roux à trois kilomètres du bord de l'étang.

En toiture

Hangar C9-64, dans le secteur de Guitard à deux mille six cents mètres du bord de l'étang.

Ce hangar abandonné est encore en partie couvert de tôles ondulées. Mais sous celles-ci on trouve sur les chevrons, un assemblage composé de trois matériaux :

- un lattis perpendiculaire aux chevrons;

- un fascinage de cannes de provence parallèle aux chevrons;

- une couche de zostère.

Cette technique archaïque est peut-être celle qui était en usage avant l'introduction de la tôle. Cependant, dans cet exemple, la couche de zostères parait trop peu épaisse pour suffire à assurer l'étanchéité du toit.

Pourquoi seulement à Leucate?

Pourquoi la zostère n'est-elle pas utilisée dans les constructions en pierres sèches des autres communes riveraines de l'étang de Salses, telles que Fitou ou Salses? Tout simplement parce que ces communes sont situées sur la rive Ouest de l'étang.

En effet, arrachées dans l'anse du Paurel, qui est peu profonde, par le vent de Cers, puis poussées par celui-ci, les feuilles de zostère viennent s'accumuler en bancs compacts, à Leucate sur la rive Est de l'étang.

Quelques leucatois n'ont pu manquer de remarquer les qualités de résistance et d'imputrescibilité de ce matériau qui leur était offert par la nature.

Petit bémol dans ma théorie. Nous avons appris, courant avril 2016, par la présidente de l'association Fitou al Vent que, dans le cadre des réhabilitations que cette association a réalisées en 2015, des restes de zoostère avaient été trouvés dans quelques cabanes à Fitou.

Une évolution récente

La cabanisation de loisir

Suite à la forte déprise agricole des années 70 et au faible prix des terrains, un grand nombre de touristes a acquis des parcelles sur le plateau. Plus de 2.000 parcelles ont été vendues en une décennie, /.../ sur un site classé inconstructible sur le POS puis, inscrit en 1986.

Les nuisances paysagères et les dangers de pollution ont poussé la municipalité actuelle à entreprendre une campagne de lutte contre les cabanons en 1997-1998. L'expropriation et l'élimination physique des cabanons les plus gênants ont permis de retrouver une cohérence paysagère.

ZPPAUP de LEUCATE, rapport de présentation, Décembre 2007 - CLN Architecture

Il reste malheureusement encore beaucoup trop de de ces cabanons de loisirs abandonnés, parfois en cours de construction. Certains ont bien tenté, très maladroitement, de les déguiser en cabanes de pierres sèches, la supercherie ne passe pas!

Et on remarque quelques très rares insertions réussies...

Le pire

Cabine de douche en parpaings habillée de pierres, dans le secteur de Codecas.

La confrontation

La porcelaine moderne face à l'élégante porte parabolique de la cabane B8-52, dans le secteur de Codecas.

L'insertion discrète

Intervention plus élégante, à 400 mètres au Sud-Ouest du premier exemple, toujours dans le secteur de Codecas.

La persistance d'un savoir-faire

Il faut accepter l'évidence, le type de la cabane voûtée qui n'est plus adapté aux modes d'occupation contemporains de ce territoire, ne sera plus reproduit, à l'exception peut-être, de quelques interventions à caractère folklorique, telle la cabane D9-09, près des Grottes des fées.

Cependant, on remarque dans quelques réalisations récentes, que certains propriétaires s'attachent à maintenir une tradition de la maçonnerie de pierres sèches, en faisant appel à des artisans qui maîtrisent encore ce savoir-faire.

Des réalisations récentes

Petite résidence secondaire, insérée dans un ancien enclos, dans le secteur de Gitard.

Mur de clôture d'une olivette, réalisé récemment dans le secteur de Carpy.

Mur de clôture d'une olivette, en construction début 2016, dans le secteur de Breisses.

Mise à jour : 21/05/2016