La découverte du fameux détroit

Les préparatifs

La Casa de Contratación

En octobre 1517 à Séville, Magellan se met en contact avec Juan de Aranda, facteur de la Casa de Contratación. Puis, suite à l'arrivée de son associé,

Rui Faleiro, et grâce au soutien d'Aranda, ils présentent leur projet au monarque espagnol, Carlos Primero, futur Charles Quint, qui vient tout juste d'arriver

en Espagne.

En octobre 1517 à Séville, Magellan se met en contact avec Juan de Aranda, facteur de la Casa de Contratación. Puis, suite à l'arrivée de son associé,

Rui Faleiro, et grâce au soutien d'Aranda, ils présentent leur projet au monarque espagnol, Carlos Primero, futur Charles Quint, qui vient tout juste d'arriver

en Espagne.

La proposition de Magellan, qui bénéficie également de l'appui du puissant Juan Rodríguez de Fonseca, lui paraît particulièrement intéressante, puisqu'elle permettrait d'ouvrir la "route des épices" sans dégrader les relations avec le voisin portugais, une action qui ne manquerait pas d'apporter richesse et honneurs à la monarchie.

Depuis la Junta de Toro en 1505, la Couronne s'était fixé pour objectif de découvrir la route occidentale qui mènerait les Espagnols jusqu'en Asie. L'idée était donc dans l'air du temps. Juan Díaz de Solís, Portugais passé au service de l'Espagne, venait de tenter de découvrir cette voie en explorant le Río de la Plata en 1515-1516, y perdant la vie.

L'expédition

Le 22 mars 1518, Carlos Primero nomme Magellan et Faleiro capitaines pour que ces derniers partent à la recherche des îles aux Épices et, en juillet, les élève au grade de commandeur de l'Ordre de Santiago. Le roi leur octroie :

- le monopole sur la route découverte pour une durée de dix ans ;

- leur nomination comme gouverneurs des terres et des îles qu'ils rencontreraient, avec 5 % des gains nets qui en découleraient ;

- un vingtième des gains du voyage ;

- le droit de prélever mille ducats sur les prochains voyages, payant seulement 5 % sur les surplus ;

- la concession d'une île à chacun, mises à part les six plus riches, desquelles ils ne recevraient qu'un quinzième.

L'expédition est essentiellement financée par la Couronne et pourvue de cinq navires équipés en vivres pour deux ans de voyage.

multiples problèmes

De multiples problèmes surgissent dans la préparation de ce voyage : insuffisances pécuniaires, manigances du roi de Portugal qui cherche à les faire arrêter, méfiance des Castillans envers Magellan et les autres Portugais engagés, sans oublier le caractère difficile de Faleiro. Finalement, grâce à la ténacité de Magellan, l'expédition voit le jour. Par l'entremise de l'évêque Juan Rodríguez de Fonseca, ils obtiennent l'implication du marchand Cristóbal de Haro, qui fournit une partie des fonds et des marchandises à troquer.

Le départ de la flotte

La flotte lève l'ancre de Séville le 10 août 1519, mais doit attendre le 20 septembre pour hisser les voiles et quitter Sanlúcar de Barrameda, avec 237 hommes répartis sur cinq navires : la Trinidad, nef amirale commandée par Magellan ; le San Antonio commandé par Juan de Cartagena ; la Concepción commandée par Gaspar de Quesada, le Santiago commandé par Juan Serrano et la Victoria commandée par Luis de Mendoza. Les équipages sont formés d'hommes provenant de plusieurs nations.

Panorámica de Sanlúcar de Barrameda

Paul Teyssier écrit : "...outre les Espagnols, il y avait parmi eux des Portugais, des Italiens, des Grecs et même des Français. De sorte qu'on peut parler, en un sens, d'un personnel européen."

| Navire | Tonnage | Équipage | Remarques |

|---|---|---|---|

| Trinidad | 110 T | 62 h | Navire commandé par Magellan, il finit arraisonné par les Portugais aux Moluques, avec vingt marins ayant survécu à une dramatique tentative de traversée du Pacifique. |

| San Antonio | 120 T | 55 h | Déserte l'expédition dans le détroit de Magellan et regagne Séville le 6 mai 1521. |

| Concepción | 90 T | 44 h | Navire abandonné et brûlé devant l'île de Bohol, près de Cebu, en raison du manque d'hommes d'équipage. |

| Santiago | 75 T | 31 h | Naufragé le 3 mai 1520 dans les parages du río Santa Cruz. |

| Victoria | 85 T | 45 h | Seul navire à réaliser la circumnavigation. À l'arrivée, ils ne sont plus que dix-huit Européens et trois Moluquois. Mais douze Européens et un Moluquois laissés au Cap-Vert rejoignent Séville peu après. |

| TOTAL | 480 T | 237 h |

Le long de l'Amérique du sud, la mutinerie de San Julián

Journal du voyage

L'un des membres de l'expédition, l'Italien Antonio Pigafetta tient un journal du voyage. C'est grâce à lui que nous sont parvenus non seulement le récit complet du voyage, puisqu'il a fait partie des 18 survivants revenus le 6 septembre 1522, mais aussi les informations sur les mutins. En effet, des cinq capitaines de l'expédition, il semblerait qu'au moins trois ne partagent pas les vues de Magellan, au point que certains veulent s'en débarrasser.

Escale au Brésil

Après un bref séjour aux îles Canaries, quatre mois passent et la flottille arrive près des côtes du Brésil en décembre. Elle bat pavillon espagnol et le Brésil est une colonie portugaise. Après une brève escale pour se ravitailler près de l'archipel des Abrolhos, à la Ponta da Baleia.

Panorama des Iles Abrolhos

Magellan décide d'ancrer le 13 décembre 1519 dans la baie de Santa Lucia, aujourd'hui connue sous le nom de Rio de Janeiro, qu'un de ses pilotes João Lopes Carvalho connaît bien pour y avoir séjourné sept ans auparavant. Celui-ci y retrouve Juanillo, 7 ans, le fils qu'il avait eu d'une indienne, qu'il va embarquer sur la Concepción.

mutinerie en Patagonie

Gaspar de Quesada

Fin décembre, après une escale de quatorze jours, la flotte prend ensuite la direction du sud pour essayer de contourner l'Amérique du Sud. L'été austral se termine et plus Magellan navigue vers le sud, plus il fait froid. Il décide d'hiverner en Patagonie (Argentine).

Le 31 mars 1520, la flotte trouve donc refuge dans un estuaire abrité qu'ils nomment Port de San Julián. C'est ici qu'éclate la mutinerie de San Julian ou mutinerie de Pâques, dont Magellan va se sortir mais avec de lourdes conséquences. Des équipages se soulèvent le 1er avril sous la conduite de Juan de Cartegena, Luis de Mendoza et Gaspar de Quesada qui s'inquiètent du tour que prend le voyage, doutent de l'existence de ce passage vers l'ouest et surtout de leurs chances de survie dans ces régions froides et désertes.

Magellan et les marins qui lui sont restés fidèles parviennent habilement à se défaire des mutins. Mendoza est tué par surprise par le prévôt (alguazil) Gonzalo Gómez de Espinosa, Quesada est exécuté, Cartegena et le prêtre Pedro Sánchez de la Reina sont abandonnés sur le rivage avec une épée et un peu de pain. La peine à laquelle sont condamnés quarante autres mutins, dont Juan Sebastián Elcano, est finalement amnistiée. Certains, dont le cosmographe Andrés de San Martín, subissent tout de même le pénible supplice de l'estrapade. La clémence de Magellan ne doit pas surprendre.

Il avait besoin de tous pour poursuivre son voyage comme l'écrit Stefan Zweig : "comment poursuivre le voyage, si, en vertu de la loi, il fait exécuter un cinquième de ses équipages? Dans ces régions inhospitalières, à des milliers de lieues de l'Espagne, il ne peut pas se priver d'une centaine de bras."

Découverte du détroit de Magellan

Reconnaissance

Durant l'été austral, Magellan décide d'envoyer un de ses navires en reconnaissance pour trouver le fameux passage qui l'amènerait à l'ouest de l'Amérique, vers l'océan Pacifique.

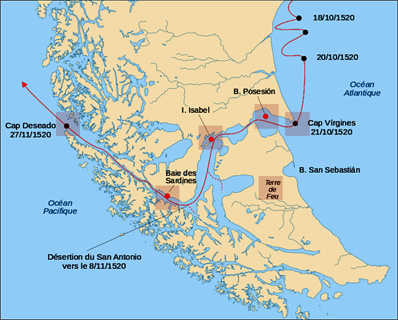

Malheureusement le Santiago s'échoue en mai. Trois mois plus tard, Magellan décide de repartir vers le sud avec les quatre navires

restants. Le 21 octobre, Magellan aperçoit un cap qui marque l'entrée du détroit et qu'il baptise cap de las Virgenes (le cap des Vierges en français).

Malheureusement le Santiago s'échoue en mai. Trois mois plus tard, Magellan décide de repartir vers le sud avec les quatre navires

restants. Le 21 octobre, Magellan aperçoit un cap qui marque l'entrée du détroit et qu'il baptise cap de las Virgenes (le cap des Vierges en français).

La Terre de Feu

Il en commence l'exploration et reconnaît un passage vers l'ouest. Dans le dédale de fjords, cerné de falaises "menaçantes", aux eaux "sinistres", qu'il met plus d'un mois à traverser ; les récits indiquent que pendant la traversée du détroit, les marins aperçoivent de nombreuses fumées à l'intérieur des terres.

La Tierra del Fuego qui apparaît sur les cartes postérieures au voyage, devient plus tard la Terre de Feu. Le détroit, nommé d'abord "chenal de Tous-les-Saints", prend rapidement le nom de détroit de Magellan en l'honneur du navigateur.

La désertion de Gomes

Au milieu du détroit, Estêvão Gomes, pilote du San Antonio, se rebelle avec ses hommes et met aux fers le capitaine Àlvaro de Mesquita, cousin de Magellan. Il rebrousse chemin, déserte et repart vers Séville avec son chargement de vivres et de marchandises à troquer. Après avoir traversé l'Atlantique, le navire parvient à Séville le 6 mai 1521 avec 55 hommes à son bord.

Bibliographie

- Paul Teyssier

Le Portugal (Puf, 1970 - 1983) - La relation d'Antonio Pigafetta & autres témoignages

Paris, Chandeigne, coll. "Magellane", 2010 - Stefan Zweig

Magellan, Paris, Grasset, coll. "Les cahiers rouges", 1938 - 2010

Lieux

et Évènements

-

La Casa de Contratación

Une administration coloniale espagnole. -

Sanlúcar de Barrameda

Un port de référence pour divers conquistadors. -

L'archipel des Abrolhos

Un ensemble d'îles volcaniques situées près de la côte Atlantique du Brésil. -

La junta de Toro

La recherche du passage inter-océanique. -

Le Détroit de Magellan

Un passage maritime situé au sud du Chili. -

La mutinerie de San Julian

Aux lourdes conséquences.

Personnages cités

- Juan de Aranda

- Rui Faleiro

-

Antonio Pigafetta

Le chroniqueur du voyage - Juan Rodríguez de Fonseca

- Juan Díaz de Solís

- Alvaro de Mezquita