Les Cabanes

Liens

Techniques constructives

Dans la description des Techniques Constructives, il convient de distinguer :

Les Massifs : qui enveloppent l'habitacle et assurent la stabilité des voûtes. Ils restent la seule trace de la cabane

quand la voûte est effondrée.

Les Massifs : qui enveloppent l'habitacle et assurent la stabilité des voûtes. Ils restent la seule trace de la cabane

quand la voûte est effondrée.

Les Voûtes : Qui couvrent l'espace intérieur des baraques et finissent souvent en tas de pierres.

Les Voûtes : Qui couvrent l'espace intérieur des baraques et finissent souvent en tas de pierres.

Les Massifs

Au départ il y a les caillous et l'argile issus de la décomposition du calcaire des plateaux.

Et, pour paraphraser un vieux slogan

"Sous les cailloux, l'argile"

La mise en valeur agricole de ces plateaux a nécessité l'épierrement de ceux-ci et a été réalisée au moyen d'enclos délimités par des murs qui servaient à :

- Protéger les cultures des dents des moutons et des chèvres.

- Contenir les matériaux de tailles variables, pierres ou cailloutis, rejetés lors de l'épierrement.

- Les murs d'enclos peuvent être composés :

- d'un seul parement

- Sur ce parement s'appuie un talus d'épierrement.

- Ci-dessous, à Fitou, dans le secteur des Courtiels, enclos linéaire composé de deux murs à parement simple. Les pierres retirées ont été jetées de part et d'autre. Dans le talus Nord s'insère la cabane F5-23

-

À gauche vue aérienne.

À droite, vue vers l'Ouest depuis le toit de la cabane F5-23. - de deux parements

- qui enferment un massif d'épierrement, dans le cas d'enclos contigus.

- Ci-dessous, à Fitou, dans le secteur du Pla de les Arques, plusieurs enclos contigus sont séparés par des murs à deux parements. Dans les murs périphériques à un seul parement s'insèrent les cabanes F4-3 et F5-6.

-

À gauche vue aérienne.

À droite, vue vers l'Ouest sur la pierraille de remplissage du mur Sud. - Genèse de la cabane

-

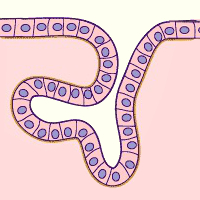

Le mode de construction des cabanes découle directement de celui des murs d'enclos. La cabane n'étant qu'une cavité pratiquée dans le mur, une sorte d'invagination du parement de celui-ci.

- Ci dessous, dans le secteur des Garrigues à Fitou, les vestiges de la cabane F6-1 insérée dans un mur d'enclos dont le parement retient un talus d'épierrement de plus de 10 mètres de large.

-

À gauche vue aérienne.

À droite, vue vers le Sud-Est sur la pierraille de remplissage du mur. - On voit très clairement comment le parement du mur se retourne en doigt de gant dans le talus d'épierrement pour former le parement intérieur de la cabane.

- Absorption de la cabane

- Dans quelques rares cas, comme celui de la cabane D7-12, secteur de la Madeleine à Fitou, le massif d'épierrement est tellement important qu'il englobe même la voûte de la cabane.

-

À gauche vue aérienne.

À droite, vue vers le Nord-Ouest. La cabane disparait complètement sous la crête de pierraille, mais une pierre faîtière la signale. - À l'exception du couronnement du mur de parement cette structure est peu fragile et très stable.

- Habillage de la voûte

- Le cas précédent est exceptionnel. Généralement, la voûte qui couvre la cabane dépasse l'arase du talus d'enclos.

Ci-dessous la cabane C7-2 à Fitou dans le secteur de la Madeleine. -

À gauche vue aérienne : le massif en fer à cheval porte une ombre sur le talus de l'enclos.

À gauche vue aérienne : le massif en fer à cheval porte une ombre sur le talus de l'enclos.

À droite, au sol vers le Nord : le massif fait une légère saillie sur le couronnement du mur d'enclos. - Notons que la silhouette en fer à cheval décrite ci-dessus est la signature caractéristique des cabanes sur les photos aériennes.

- Structure du massif

-

Quand la voûte dépasse le parement de l'enclos, elle est protégée des intempéries par un massif tronconnique qui reprend la technique des murs à double parement remplis d'un blocage de tout-venant.

Celui-ci peut être lié avec de l'argile assurant un semblant d'étanchéïté, comme dans la cabane D7-5 secteur de la Madeleine à Fitou. - Dans sa disgrâce, la cabane D6-18, secteur du Bourdoul à Fitou, nous offre un éclaté anatomique sur sa structure.

-

À gauche vue sur le massif tronconnique englobant la cabane.

À gauche vue sur le massif tronconnique englobant la cabane.

À droite, détail sur le parement extérieur, le parement intérieur, tous deux en pierres plates et le remplissage en tout venant de petit calibre. - Cas d'une baraque isolée

- À Opoul, secteur de la Costa del Mont Pla, la baraque F2-15 n'est pas insérée dans un mur d'enclos, mais dans un massif isolé, à la forme caractéristisque de fer à cheval, dont la structure suit le principe du double parement.

-

À gauche vue aérienne de la cabane F2-15, sans voûte.

À gauche vue aérienne de la cabane F2-15, sans voûte.

À droite, vue au sol, en dépit de la prise de vue rasante, on distingue bien les deux parements et le remplissage de cailloutis.

Les Voûtes

Quatre techniques constructives sont utilisées :

- Les voûtes sur Arc Central

- Les voûtes en Encorbellement

- Les voûtes Clavées

- Les voûtes de Faibles Portées

1° Les voûtes sur arc central

Le centre de la salle est couvert par un ou plusieurs arcs, six dans le cas de la cabane F2-14 à Opoul, les deux espaces résiduels sont couverts par un ou deux petits culs de four qui sont réalisés soit par clavement soit par encorbellement.

Fitou, cabane E5-23

Couverture par un seul arc et deux grands culs de four en encorbellement de part et d'autre.

Fitou, cabane F6-10

Couverture par trois arcs et deux petits culs de four en encorbellement de part et d'autre.

Opoul, cabane F2-14

Couverture par six arcs et un cul de four clavé à l'arrière de la salle.

Dans le cas des voûtes à plusieurs arcs, ceux-ci sont le plus souvent jointifs comme dans les cabanes F6-10 ou F2-14 ci-dessus.

Mais il arrive aussi que les arcs soient espacés, les intervalles entre ceux-ci étant remplis par un blocage comme dans la cabane F6-29

à Fitou, ci-contre.

Comparée à l'encorbellement, la technique de la voûte sur arcs présentent plusieurs inconvénients :

- La réalisation de ces arcs ne peut se concevoir sans l'usage d'un cintre.

-

Les arcs exercent sur leurs appuis une poussée latérale d'autant plus importante que leur profil a généralement une faible concavité. La stabilité de la cabane doit donc être assurée par un massif suffisamment important pour équilibrer leurs poussées.

Cabane D5-10 ►

-

Les arcs tangentent le sommet du toit et ne sont généralement pas couverts par des dalles. Leurs joints proches de la verticale, facilitent l'infiltration des eaux de pluies. Le jointoyage à l'argile parfois utilisé est d'une faible efficacité.

Cabane D7-3 ►

La technique de Fitou?

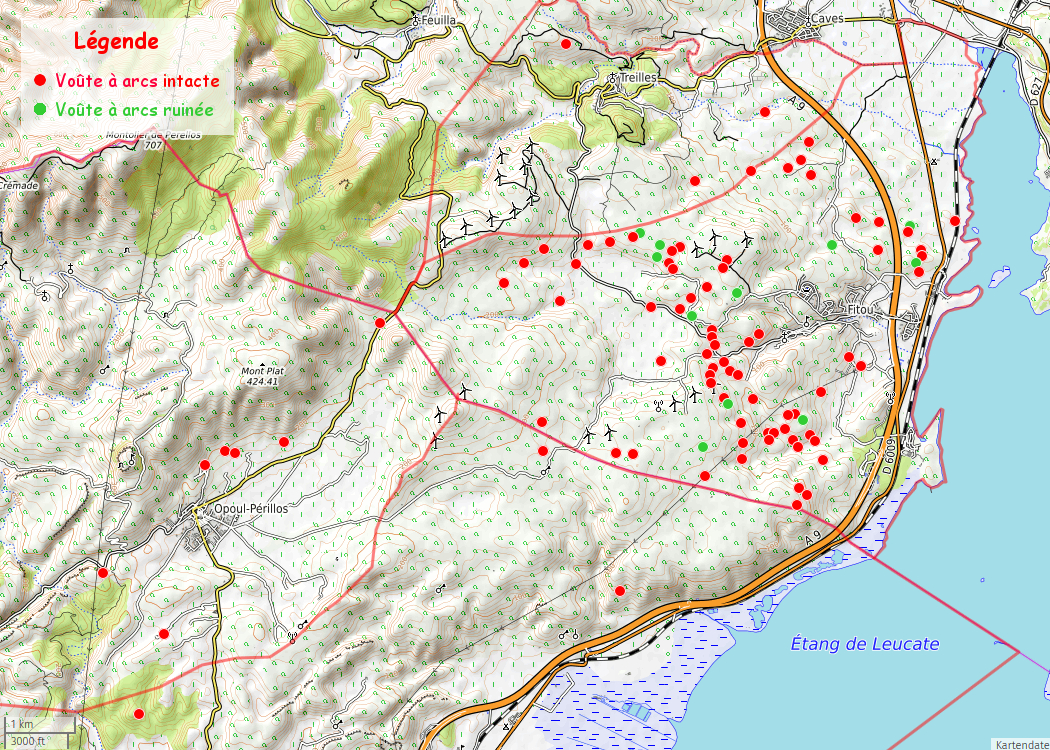

La technique de l'Arc Central peut être considérée comme la technique de Fitou. Elle y est présente dans 81 des 216 cabanes voûtées, dont 70 cabanes intactes sur 108 (65% des cabanes intactes) et on peut l'identifier encore dans 11 cabanes ruinées, comme par exemple les cabanes D5-10 et D7-3, ci-dessus.

Cette technique essaime également dans trois des communes limitrophes de Fitou, on en trouve :

- sept exemples à Opoul;

- trois exemples à Salses;

- trois exemples à Treilles.

On note, sur la carte de répartition ci-dessous, que la proximité géographique n'est pas un facteur déterminant dans la diffusion de la voûte à arcs autour de Fitou, car le semis d'ouvrages semble assez aléatoire et les trois cabanes à voûte à arcs les plus à l'Ouest, les cabanes G1-6 et H1-19 à Opoul, ainsi que la cabane I1-2 à Salses, se trouvent à plus de cinq kilomètres, à vol d'oiseau, de la limite communale de Fitou.

Par contre on ne trouve aucun exemple de cette technique à Caves, à Feuilla et à Leucate.

2° Les voûtes en encorbellement

La technique de l'encorbellement, voûte primitive qui a précédé la voûte clavée, est celle qui est généralement utilisé dans la construction en pierres sèches.

- Elle peut être réalisée sans cintre.

- Le recouvrement des éléments, comme celui des tuiles d'un toit, assure en principe un écoulement des eaux d'infiltration vers l'extérieur.

- Seul inconvénient, ce type de voûte est plus facile à réaliser avec des matériaux facilement délitables comme le schiste ou cerrtains calcaires, qu'avec le calcaire dur et cassant qui domine dans les Corbières.

21° Encorbellements concentriques en dallettes

Ces deux voûtes sont parfaitement appareillées avec des dallettes de dimensions assez régulières.

Dans la cabane F6-5 les lits de pose sont horizontaux jusqu'au sommet.

Dans la cabane E2-2 les lits de pose paraissent clavés au sommet.

Fitou, cabane F6-5

Opoul, cabane E2-2

22° Encorbellements concentriques en petits moellons

Ces deux voûtes sont parfaitement appareillées avec de petits moellons de dimensions décroissantes vers le sommet. Dans la cabane E6-24 une dalle circulaire fait office de clef de voûte.

Opoul, cabane E3-9

Fitou, cabane E6-24

23° Encorbellements en assises alléatoires de petits moellons

Ces voûtes paraissent avoir été réalisées par des constructeurs moins expérimentés que ceux des exemples précédents.

Bien que ces oeuvres maladroites soient debout depuis plus de 150 ans, elles donnent une impression inquiétante de chaos et d'instabilité. Certaines comme la F3-3 à Opoul et G6-1 à Salses, semblent condamnées à courte échéance.

Fitou, cabane D5-3

Opoul, cabane F3-3

Salses, cabane G6-1

3° Les voûtes clavées

Cette technique n'est représentée que dans la commune de Treilles, par les deux cabanes C5-4 et C5-5, distantes de 600 mètres l'une de l'autre dans le secteur de Lauzinet.

La cabane C5-4 est particulièrement spectaculaire par sa voûte de 2,60 mètres de diamètre, presque horizontale, parfaitement appareillée en cercles concentriques de dallettes et équilibrée par des parois de plus de 2 mètres d'épaisseur.

La réalisation de ce type de voûte dont les claveaux centraux sont presque verticaux a dû nécessiter l'usage de cintres ou peut-être d'une forme en terre déblayée à la fin de l'ouvrage.

Treilles, cabane C5-4

Treilles, cabane C5-4

Treilles, cabane C5-5

4° Les couvertures des faibles portées

Dans les cabanes de type "Guérite" comme la F6-26 à Fitou ou de faible largeur comme la G4-1 à Salses, l'encorbellement n'est pas nécessaire. La couverture se réalise au moyen d'une ou de plusieurs grandes dalles franchissant la portée.

Fitou, cabane F6-26

Salses, cabane G4-1

5° Le Choix entre les techniques

Le choix entre les deux techniques de voûtement ne paraît pas déterminé par les caractéristiques du matériau disponible. On peut le constater sur les photos, à l'exception de quelques secteurs où affleurent des bancs particuliers, c'est, dans les trois communes, le même calcaire dur gris pâle qui est utilisé.

Peut-être existaient-ils plusieurs maçons spécialisés ou paysans batîsseurs de pierres sèches qui, comme nos maçons contemporains, proposaient à leurs clients le savoir-faire qu'ils maitrîsaient?

S'agissant de savoir-faire, on peut d'ailleurs constater des différences notables de maîtrise de celui-ci.

Les Toitures

Composition courante

Les toitures sont comme saupoudrées d'un cailloutis calcaire.

Et sous ce cailloutis calcaire une couche d'argile constitue un semblant d'étanchéité.

Cabane D3-1 à Opoul

Cabane F2-23 à Opoul

Doublage par des dalles

Le cailloutis calcaire est parfois doublé par des dalles. Cependant, en raison de leur mise en place alléatoire, celles ci ne peuvent empêcher efficacement l'infiltration des eaux de pluie.

Cabane E6-6 à Fitou

Cabane F5-2 à Fitou

Cabane F6-5 à Fitou

Cabane F2-2 à Opoul

Et l'étanchéité?

Cabane D7-3 à Fitou

Dans cette voûte sur arc central, les joints des claveaux de l'arc, qui convergent vers le centre de celui-ci, affleurent le cailloutis du toit et constituent pour les eaux d'infiltration un chemin direct vers l'intérieur.

Cabane D7-4 à Fitou

Dans le cas de ce vestige de voûte en encorbellement, les dalles sont inclinées vers le centre de la baraque au lieu d'être inclinées vers l'extérieur. Là encore les eaux de pluie devaient s'infiltrer vers l'intérieur.

Cabane D4-7 à Fitou

Le sol de cette baraque comme celui de beaucoup d'autres, est constellé de marques de gouttes d'eau, témoignages des infiltrations.

Moralité, on a l'impression que l'étanchéité de ces édifices n'était pas une préoccupation majeure, ni pour leurs constructeurs, ni pour leurs utilisateurs.

Faîtages

Différents signaux sont utilisés pour marquer symboliquement le faîtage des cabanes.

Petit tas de pierres

Cabane D7-13 à Fitou

Dalle isolée

Cabane E3-9 à Opoul

Épi de faîtage

Cabane D7-1 à Fitou

Girouette

Cabane H1-16 à Opoul

Exceptions Salséennes

À Salses, on observe cinq cabanes isolées, les G4-2, H4-1, I1-1, I3-7, et J2-1 dont la structure n'obéit pas au schéma décrit dans les lignes précédentes.

Ces cabanes ne s'inscrivent pas dans des massifs parallèlipipédiques, elles ont une forme cylindrique, voire conique comme dans le cas de la J2-1. On y observe parfois un gradin,comme dans le cas de la I1-1.

À en juger par les vestiges, les voûtes devaient être du type en encorbellement. Les murs, constitués de blocs assez longs, souvent traversants ont une structure apparemment plus homogène que ceux du modèle "fitounenc". Ce qui n'a malheureusement pas préservé ces cabanes de la ruine...

À gauche vue aérienne de la cabane G4-2, on reconnait la forme cylindrique.

À gauche vue aérienne de la cabane G4-2, on reconnait la forme cylindrique.À droite, vue au sol, on peut observer l'appareil de grands blocs bien croisés et l'amorce de la voûte en encorbellement.

À gauche vue aérienne de la cabane I1-1.

À gauche vue aérienne de la cabane I1-1.À droite, vue au sol, on observe un gradin un peu estompé par l'éboulement et l'appareil de blocs croisés d'une taille un peu plus petite que dans le cas précédent.

Comparaisons

On peut, non sans raison, admirer les prouesses de ces constructeurs de pierres sèches qui ont été capables d'édifier ces cabanes avec un matériau aussi peu malléable que le calcaire des Corbières.

Cependant force est de reconnaître que comparé à celui d'autres régions de France ou d'Europe, le patrimoine de pierres sèches des Corbières présente un aspect un peu fruste tant dans les techniques utilisées que dans les détails constructifs.

À gauche cabanon pointu à Reillanne, Alpes-de-Haute-Provence. Photo de Jean Lafitte

À droite, groupe de cabanes à Saint-André-d’Allas en Dordogne.

Photo de Dominique Repérant

( Ces deux photos sont empruntées au site pierreseche.com )

Mise à jour : 02/12/2017